Bulletin d’information N°1, février 2025

Le jeudi 16 janvier 2025, l’Institut de Recherches en Sciences Humaines (IRSH) et l’Université du Bien Commun (UBC), en collaboration avec NEXUS Emilia Romagna ont organisé dans le cadre du projet : « Promotion de la coexistence pacifique, de la protection, et de dialogue interreligieux au Niger » (AID 012970/01/4), financé par l’Agence Italienne pour la Coopération au Développement (AICS), une conférence publique sur le thème « La souveraineté dans un monde multipolaire ; quelle perspective pour l’AES ? » à la salle de conférences de l’Institut de Recherches en Sciences Humaines.

Pour rappel, en 2020, l’IRSH avait organisé une série de conférences sur le thème générique de la question sécuritaire dans l’espace Sahélien.

Cette conférence, qui a mobilisé la presse et une cinquantaine de participants issus de diverses couches socio-professionnelles, marque le début d’une série de 5 conférences prévues en 2025.

Elle est prononcée par Dr Abdoul Kader BIRGUI SEKOU, politologue à la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques (FSJP) et Professeur Issoufou YAHAYA, historien et politologue à l’Ecole Normale Supérieure (ENS), de l’Université Abdou Moumouni (UAM). Ce bulletin d’information qui est le premier de la série, retrace d’abord la substance des discours des représentants des organisations partenaires avant de présenter respectivement la teneur des interventions des deux conférenciers et celle du public.

La substance des discours des représentants des organismes partenaires

Après le mot de bienvenue du directeur de l’IRSH, Dr Hamadou ISSAKA, Maître de Recherches, Monsieur Mauro ARMANINO de l’UBC et Madame Nana Hadiza Moussa la représentante de NEXUS sont tour à tour intervenus pour saluer la pertinence du sujet traité au regard du contexte actuel de la Confédération des Etats du Sahel. Ils ont également salué la dimension historique des liens entre l’IRSH et l’UBC déjà habitués à organiser ce genre de manifestation scientifique ouverte au public.

Le modérateur de ces conférences, Professeur Seyni MOUMOUNI, a pris à son tour la parole pour présenter les deux conférenciers.

Que faut-il faut retenir des interventions des deux conférenciers ?

Les deux conférenciers ont présenté successivement les contours du concept de souveraineté (Dr Abdoul Kader BIRGUI SEKOU) ; les symboles et la portée de la création de l’AES (Professeur Issoufou YAHAYA) après les interventions, la parole a été donnée au public pour apporter des contributions ou poser des questions.

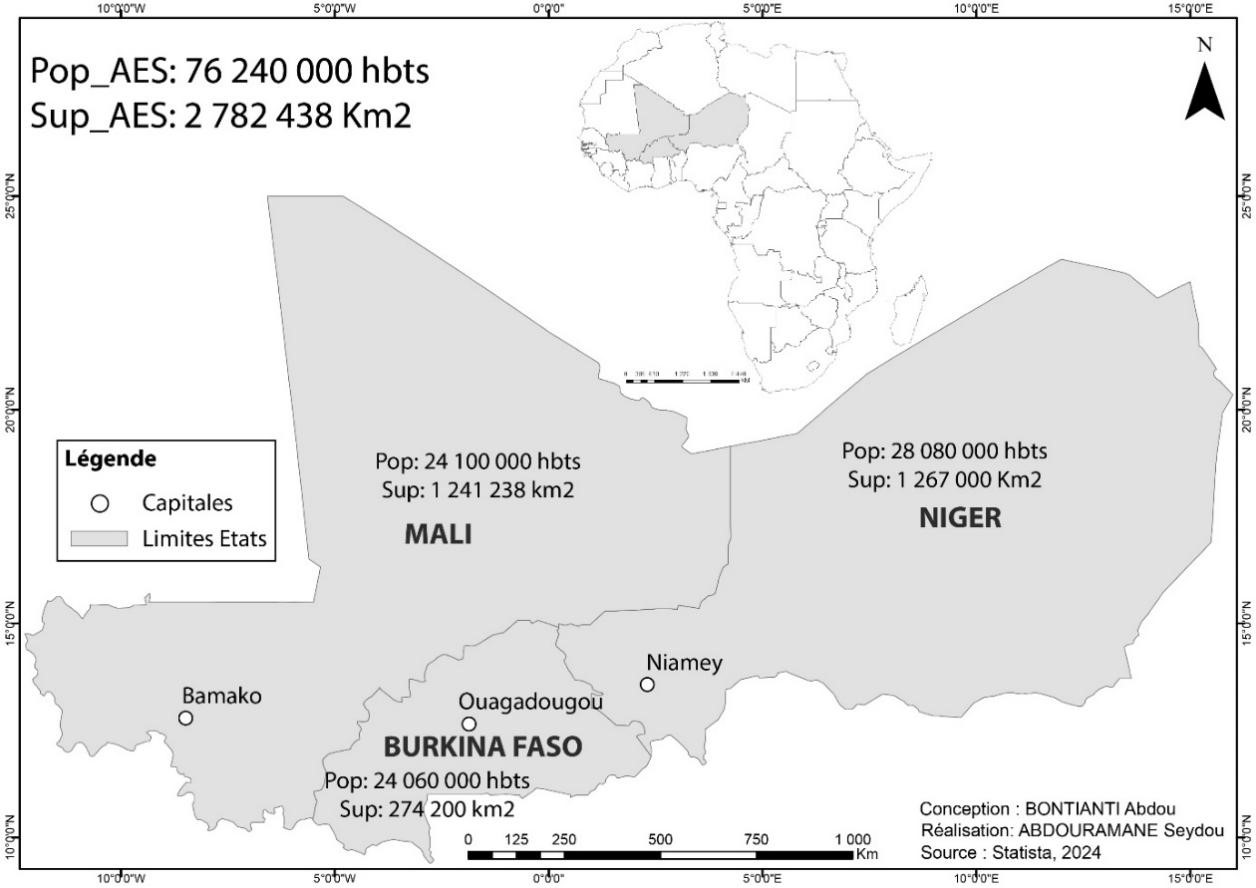

Les trois États (Burkina Faso, Mali, Niger) ont ainsi décidé de s’unir autour de l’AES devenue Confédération de l’Alliance des États du Sahel pour tenter de protéger leurs richesses et repousser les menaces sécuritaires provenant des groupes terroristes et de certaines puissances occidentales présentées comme étant leurs complices dans la tentative de contrôler les immenses ressources du Liptako Gourma.

Les 3 pays totalisent 2 782 300 Km² et une population totale de 76 240 000 habitants. Ils disposent d’un sous-sol riche, convoité et disputé par les puissances occidentales traditionnelles et des pays émergents. Leur position géographique en Afrique leur confère une place géopolitique et géostratégique mondiale. La jeunesse de leur population (les 3/4) est à la fois un atout et un risque.

Le premier intervenant a éclairé le public sur les dimensions juridique, politique, philosophique et économique que renferme la notion de souveraineté dont il a dressé une typologie. S’interroger sur le concept de souveraineté revient à se pencher sur plusieurs disciplines des sciences humaines et sociales, a-t-il rappelé. En tant que spécialiste des sciences politiques, il a privilégié dans sa réflexion le regard du politiste tout en faisant appel aux connaissances en droit, sociologie, économie, philosophie ou encore en histoire. Il en ressort que la souveraineté est un concept central en droit international et en relations internationales, mais elle peut être abordée de différentes manières selon les contextes politiques, économiques, juridiques et philosophiques. Pour en comprendre pleinement les implications, il n’a pas hésité à lier la souveraineté à des idées comme l’autonomie, la légitimité, le contrôle territorial, la souveraineté populaire et la souveraineté dans un monde globalisé.

Le second intervenant a, quant à lui, axé son intervention sur les symboles et la portée de la création de l’Alliance des États du Sahel (AES). Il a commencé par faire remarquer que la création de l’AES traduit la mutualisation des efforts dans la lutte contre le terroriste au Sahel, le terrorisme étant considérée comme une guerre par procuration. Elle traduit également le rejet, par les peuples de l’AES, de la politique néocoloniale, paternaliste, le refus de la prédation continue des ressources sahéliennes, la mise à nu d’une démocratie réduite à de simples élections tronquées, validées par l’Occident, le rejet d’une gouvernance politique hideuse et le rejet de l’agenda international pour le Sahel.

La création de l’AES intervient à un moment où la géopolitique internationale est dominée par la survivance de l’affrontement Est-Ouest, la confrontation idéologique et la remise en cause de l’ordre ancien dominé et incarné par le bloc occidental. Cette remise en cause de l’ordre international ancien est, selon l’auteur, assumée non seulement par la Russie devenue le porte-parole du Sud global, mais également par l’ensemble des pays émergents excédés par l’arrogance des pays de l’OTAN. L’émergence de nouvelles puissances économiques, militaires et stratégiques comme la Turquie accentue la fragmentation conduisant à l’avènement d’un monde multipolaire qui échappe désormais au seul contrôle du bloc « otanien ». Face au développement du terrorisme au Sahel et à la mal gouvernance, les armées des États sahéliens reprennent progressivement le contrôle du pouvoir. Elles bénéficient ainsi de soutiens populaires jamais égalés qui traduisent la volonté de « solder la colonisation, le néocolonialisme et l’impérialisme » de plus en plus assumés par l’Occident inquiets de la montée en puissance des BRICS.

C’est dans ce contexte qu’intervient la décision « royale » des États de l’AES de se soustraire de la domination occidentale par le libre choix de leurs partenaires, l’appropriation des ressources naturelles nationales et le refus de la sous-traitance sécuritaire. Trois militaires aux styles différents mais unis par des causes et adversaires (ennemis) communs décident d’être à l’avant-garde de de cette souveraineté qui se veut nationale, populaire.

Paroles du public

Les participants, très enthousiastes, ont salué l’initiative d’organiser ces genres de rencontres scientifiques qui permettent le dialogue entre la science et la société. Les interventions peuvent être regroupées en deux catégories : les questions et les contributions.

Un ensemble de questions posées le plus souvent à la suite des contributions, une façon de préciser que chacun des participants a lui-même l’idée qu’il se fait de la notion de souveraineté. Parmi la douzaine de questions posées, on peut retenir les suivantes :

- Que faut-il faire dans les court, moyen et long terme dans le cadre de la Confédération des États du Sahel ?

- Quelle posture diplomatique doivent adopter les États de la Confédération face au problème de l’Algérie qui se présente comme ennemie du Mali ?

- Est-ce que la souveraineté appartient réellement au peuple ? Cette question est motivée par le constat selon lequel, dans beaucoup de pays africains, après la proclamation des résultats des élections, la souveraineté échappe au peuple pour être concentrée dans les mains de dirigeants autoritaires.

- Comment faire en sorte que le peuple se rende compte du droit ? L’intervenant apporte lui-même la réponse à sa question : il s’agit de « se baser sur le culturel » par la création d’école de culture qui vont expliquer à la population les théories.

- Dans la lutte contre le terrorisme, on constate que la peur a changé de camp. La question est « jusqu’à quand » ?

Les contributions vont dans le sens d’associer les intellectuels, notamment les universitaires qui travaillent sur ces questions qui peuvent aider à saisir les enjeux liés à certains choix comme celui de la souveraineté qui dépasse le seul cadre politique ou juridique. Pour être pleinement souverain, le peuple doit pouvoir se nourrir, se loger, s’éduquer, se soigner, etc. Pour beaucoup d’intervenants, les menaces extérieures ne sont pas les seuls défis à relever dans le combat des trois (3) Etats pour la souveraineté. Ils estiment qu’il faut éviter « l’enfumage démagogique et idéologique » pour s’attaquer aux pesanteurs internes qui annihilent l’espoir de tout un peuple. Pour cela, il faut instaurer la bonne gouvernance et la justice sociale. L’exercice des droits individuels est un des défis majeurs à relever dans le contexte actuel de souveraineté. Au nom de la souveraineté, il ne faut pas étouffer le peuple disent d’autres intervenants. Dans la dynamique en cours au sein de l’espace AES, les trois pays de la confédération doivent avoir le même agenda, le même timing dans l’exercice de la bonne gouvernance politique, économique et judiciaire. Il faut donc une nouvelle forme de gouvernance axée sur les questions de souveraineté et de justice sociale. La question de la souveraineté monétaire s’impose également comme une exigence car le Franc CFA est vu comme un facteur d’appauvrissement.

Pour clore ce bulletin, il convient d’informer que ces communications feront l’objet d’une publication qui peut être consultée dans un numéro spécial de la revue Mu Kara Sani de l’Institut de Recherches en Sciences Humaines (IRSH).

Professeur Abdou Bontianti

Directeur de Recherches

Institut de Recherches en Sciences Humaines (IRSH),

Université Abdou Moumouni