Colonel-major Souleymane Amadou Moussa

Quels changements avez-vous relevés dans la vie de la population et son état d’esprit par rapport à la marche du Pays ?

De manière générale, la population de la région de Tahoua a très bien compris la marche du pays en termes de changement de mentalité, d’amour de la patrie et l’union en vue de construire un Niger souverain pour une meilleure refondation. L’acquisition des appuis en semences irriguées et pluviales, engrais, produits phytosanitaires, kits de petits matériels et des renforcements des capacités des producteurs pour une valeur totale de 2 935 025 000 FCFA dans la région de Tahoua ont permis aux populations de la région et les producteurs en particulier de comprendre que l’autosuffisance alimentaire est bien possible et que la refondation est en marche.

A cela, il faut ajouter les appuis des partenaires au profit des ménages. Ainsi, 988 ménages ont été assistés en vivres, 7702 en biens non alimentaires, (dont une partie est utilisée pour reloger les ménages occupant les salles de classe), 374 autres ménages ont été assistés en abris. Par ailleurs, une assistance en cash de 346 079 300 f CFA a été apportée aux ménages vulnérables.

Dans le secteur du tourisme et de l’artisanat, la nouvelle marche du pays a suscité chez la population, l’esprit de résilience, le développement de la culture du ‘’consommons local’’, le développement du Tourisme intérieur et culturel, le développement de la fibre patriotique et la revalorisation de nos valeurs culturelles.

Quels sont les principaux acquis à capitaliser notamment dans le cadre du Programme Grande Irrigation ?

La vision du Président de la République sur la résilience pour la sauvegarde de la patrie comporte quatre (4) axes suivants : Axe 1 : Renforcement de la gouvernance, paix et sécurité ; Axe 2 : Développement inclusif du capital humain ; Axe 3 : Amélioration de la croissance économique et de l’emploi, et Axe 4 : Amélioration de la participation citoyenne et de l’inclusion sociale.

L’axe 3 « Amélioration de la croissance économique et de l’emploi » de la vision, vise à créer des conditions de transformation structurelle de l’économie nigérienne, pour une croissance forte, durable, résiliente, inclusive et créatrice d’emplois décents. Pour atteindre l’effet visé de cet axe, les efforts se concentreront sur plusieurs secteurs dont le développement des chaînes de valeurs agricoles. Les actions majeures retenues sont le développement des productions végétales et la transformation des produits agricoles.

Le premier volet «Développement des productions végétales» s’appuie fortement sur le développement des productions irriguées par l’augmentation des superficies sous irrigation à travers le Programme Grande Irrigation. Ce Programme a pour objectifs la réalisation de 21 200 ha d’aménagements de nouvelles terres à travers tout le pays ; la réhabilitation de 3 700 ha d’anciens aménagements hydro-agricoles à travers tout le pays. A travers ces réalisations, l’objectif est de réduire de moitié l’importation du riz au Niger d’ici 2027.

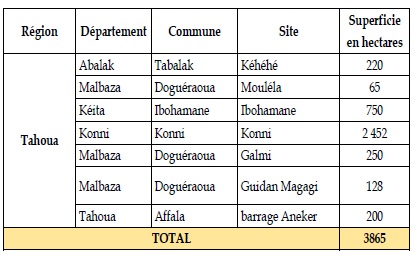

En rappel, la région de Tahoua bénéficiera au titre de la programmation de la prévision globale de 3 865 ha de réhabilitation des périmètres irrigués publics (PIP) par l’Etat et par le Projet d’Appui aux Cultures irriguées et l’Intensification de la Production animale (PACIPA).

En termes de Nouveaux Aménagements Hydro-Agricoles (NAHA) prévus par le Contrat Plan Pluriannuel (CPP) financés par l’Etat et le PACIPA dans le cadre du PGI, il est programmé pour la région de Tahoua, l’aménagement de 100 ha sur le site de la vallée de Keita, 320 ha sur le site de Boussaragué (Keita), 200 ha sur les sites de Tsanoua, Tourouft et Gangaré (département d’Abalak), 250 ha sur le site de Zangarata (Tamaské), 100 ha dans la vallée de Chintazmen Edouk (Kao) et 65 ha sur le site de Garadoumé (Bouza). Les cultures envisagées sont le maïs, le sorgho, le riz et le blé.

Au titre des réhabilitations, il est programmé en 2024-2025 la réhabilitation de 3 595 ha dans la région de Tahoua. Certains travaux sont en cours, d’autres en instance. Il s’agit notamment des sites de Mouléla (65 ha) sur financement de l’Etat ; Ibohamane (750 ha) financement PACIPA ; Konni (2452 ha) sur financement de l’Etat; Guidan Magagi (128 ha) financé par l’Etat et Barrage Aneker (200 ha) financement PIDUREM.

Il faut préciser que les travaux des sites de Moulléla, Konni et Guidan Magagi sont confiés à l’ONAHA. Le site de Moulléla est à 75%, Konni et Guidan Magagi n’ont pas démarré. Quant aux forages, les études géophysiques, ils sont terminés sur l’ensemble des sites. Les 3 forages prévus en prévision d’irrigation d’appoint sont terminés à Mouléla. Pour le site d’Ibohamane, le comité de plainte a été déjà mis en place et les études d’impact environnemental et social (EIES) sont en cours. Le processus de passation de marché suivra bientôt. Le Barrage d’Aneker a subi de dégâts suite aux crues de 2024 et le processus de passation du marché est en cours pour sa remise en état.

Les coûts prévisionnels de Mouléla sont de 957 491 850 FCFA en TTC ; Konni 1 824 945 087 FCFA en TTC et Guidan Magagi 757 256 500 en TTC. Quant à Ibohamane, c’est confidentiel comme le processus de passation du marché est en cours.

Quels sont les défis et surtout les espoirs de la population ?

Pour les défis, nous pouvons relever surtout la sécurité alimentaire. Cela passe par l’aménagement de plus de terres et de grandes superficies des bas-fonds pour nos laborieuses populations leur permettant de produire toute l’année (12/12) pour atteindre l’autosuffisance alimentaire de la région. Il y a ensuite la souveraineté énergétique de la région au vu des potentialités dont elle regorge (Salkadamna, Cimenterie de Badaguichiri, l’exploitation du ciment de KAO). Il faut aussi faire face à la dépendance de la population face aux appuis sournois de certains partenaires qui confinent les bénéficiaires dans un cercle vicieux de dépendance et de stagnation dans les efforts de travailler. Nous devons aussi assurer le maillage des interventions des partenaires dans les différentes communes de la région, car beaucoup de communes sont presque dépourvues d’intervention de partenaires au développement et d’urgence. Les autres défis sont la structuration de la commercialisation de l’oignon et des produits horticoles; l’accès aux intrants aux différents producteurs; la transformation locale des produits agricoles; la poursuite de la conscientisation des communautés sur les impacts du changement climatique, les inondations pour lesquelles un comportement responsable doit être observé afin de minimiser voire écarter les risques dus à ces récurrents phénomènes et enfin la lutte contre l’insécurité.

Pour relever ces défis, nous recommandons entre autres d’accroître l’aménagement des sites irrigués dans la région; encourager la production du riz hors aménagement; promouvoir la vente à prix modéré des intrants (engrais, semences, matériels et produits phytosanitaires); limiter les exportations des céréales sous toutes les formes; aménager de nouveaux bas-fonds pour la production du riz et du blé; structurer les productions par zone favorable ; structurer et réorienter les interventions des partenaires techniques et financiers (ONG, projets et programmes) dans les communes à très faible intervention des partenaires ; renforcer la coordination des interventions des partenaires pour freiner l’enfoncement de la dépendance des populations, les poussant à délaisser les travaux ; réactiver les exploitations des sources d’énergie de la région pour asseoir une indépendance énergétique ; construire ou réhabiliter les routes et pistes rurales pour faciliter l’écoulement des produits issus des récoltes et enfin faciliter la collaboration franche et sincère sur la veille et l’accompagnement des vaillantes Forces de Défense et Sécurité dans l’accomplissement de leur mission de sécurisation des personnes, de leurs biens et de l’étendue de notre grand territoire. Ces recommandations résument ainsi les espoirs des populations de la région, déterminées à participer à l’émergence d’un nouveau Niger, véritablement souverain et économiquement viable.

Propos recueillis par

ONEP