Niamey, capitale du Niger, est une ville qui vit au rythme de ses marchés. Dar-Salam, Harobanda, Katako, Wadata, Aéroport et Djamadjé sont des lieux emblématiques de commerce, mais aussi des carrefours socioculturels et économiques. Chaque jour, des milliers de citoyens s’y rendent pour acheter, vendre ou échanger. Pourtant, derrière cette effervescence se cache une réalité préoccupante : l’insalubrité chronique qui gangrène ces espaces vitaux. Pendant cette période pluvieuse, le manque d’infrastructures de drainage, l’absence de gestion efficace des déchets et le faible engagement des autorités locales ont transformé ces lieux en des foyers potentiels de transmission de maladies. Dans ces sites devenus inconfortables, les tas d’ordures, les odeurs nauséabondes et les voies obstruées et encombrées sont désormais le quotidien des commerçants et des clients.

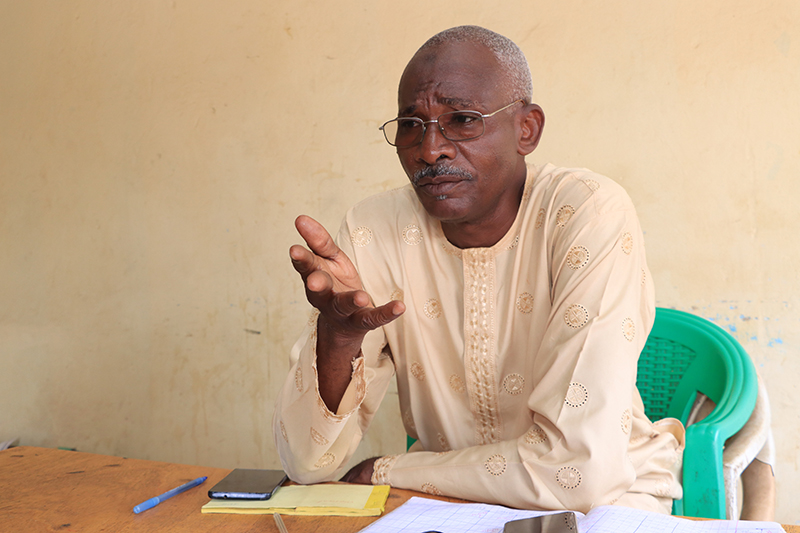

Au marché Dar Es Salam, l’un des plus fréquentés de la capitale, le constat est sans appel. Des ordures sont visibles un peu partout, des eaux stagnent et bloquent certains passages. Cette situation s’explique, selon Mahamadou Boubacar, gérant du marché depuis janvier 2025, par la construction du marché en bas d’une pente. « C’est ce qui fait en sorte que chaque averse transforme les allées en rivières boueuses. Et, les commerçants, déjà accablés par les difficultés économiques, doivent eux-mêmes évacuer les eaux usées faute de moyens techniques ou humains », a-t-il affirmé.

Il a par ailleurs ajouté que la situation est encore plus préoccupante dans les zones où l’hygiène est cruciale, comme le carré reservé aux vendeurs de poisson. « Vendre du poisson dans ces conditions, c’est un danger pour la santé publique », déplore le gérant qui ne cache pas son amertume. Il déplore le manque de collaboration des commerçants qui refusent souvent de contribuer financièrement aux travaux d’assainissement. « Ils ne veulent ni suspendre leurs activités pour les travaux, ni investir un franc. Et pourtant, c’est leur espace de travail », regrette-t-il.

Selon le gérant de Dar Es Salam, des plans techniques existent pour aménager et changer l’image du marché, tels que creuser un puits perdu, construire un réseau de canalisation et aménager les allées. Mais, sans financement, ces idées restent à l’état de projets. « Si les ONG ou les services de l’assainissement pouvaient nous appuyer, on pourrait vraiment transformer ce marché. Mais seuls, on ne peut rien faire », déclare-t-il. Le gérant explique en partie ce désengagement par la précarité financière. En effet, le non-paiement des taxes de location à temps rend impossible le recrutement d’un personnel d’entretien. « Je fais appel à des bénévoles pour ramasser les ordures et évacuer les eaux usées », confie-t-il, désemparé.

Un vendeur du marché Dar Es Salam fait remarquer que, à chaque fois qu’il pleut, les commerçants sont obligés de sortir leurs balais et tenter d’évacuer les eaux stagnantes à cause du manque d’un système de canalisation fonctionnel. Partageant le même point de vue, Bilal Younoussa, qui commerce sur le site, explique que les normes sanitaires sont inexistantes et les risques de contamination élevés. « Les clients eux-mêmes hésitent à fréquenter ces espaces, ce qui affecte directement nos commerces. L’eau empêche les clients de circuler librement. Du coup, nous payons des tricycles pour nous amener du sable et du gravier pour combler les trous nous-mêmes », témoigne un autre vendeur de poulets. Pour Abdoul Karim Soumana, un client rencontré dans le marché, les commerçants doivent pallier les défaillances des autorités municipales en engageant leur propre argent, et cela, sans garantie de résultats durables.

L’état du marché Dar Es Salam est révélateur d’un problème plus vaste qui tourne généralement autour de l’inadéquation des politiques en matière d’assainissement urbain.

Harobanda : un autre marché insalubre

Le marché de Harobanda n’échappe pas à cette triste réalité qu’on rencontre dans la quasi-totalité des marchés à Niamey. En cette période de pluie, la situation s’empire, certaines zones transformées en de véritables marécages propices à la prolifération des moustiques et des maladies. L’insalubrité est omniprésente dans les allées du marché. Dans certains endroits, les caniveaux sont bouchés où à moitié ouverts, les ordures s’accumulent entre les étals, dégageant une forte odeur nauséabonde, surtout chez les vendeurs de viande, de poisson et de volaille.

Fati Mamane, une vendeuse de moringa, regrette l’absence d’une intervention soutenue de la mairie. Elle explique que les commerçants doivent entretenir eux-mêmes leurs emplacements, parfois en faisant appel à des enfants qu’ils rémunèrent de leurs poches. « Nous arrivons très tôt au marché et, avant de nous installer, nous balayons nos lieux de vente. Ensuite, les ordures sont récupérées par les videurs de décharge que nous payons également. En fin de soirée, nous reproduisons la même méthode. Mais, malgré tous ces efforts que nous consentons, quand il pleut, nous avons des problèmes », poursuit-elle, tout en demandant avec insistance aux autorités de trouver des solutions pérennes pour assainir le marché.

Pour sa part, Balkissa Ali, une autre vendeuse, explique qu’elle lutte personnellement contre les nuisances causées par les eaux des ablutions. « Chaque matin, je prends soin de mon lieu de vente. Les gens qui font leurs ablutions salissent l’endroit. Je paie les videurs d’ordures à 200 francs pour les empêcher de gâter mon lieu de vente. J’ai même acheté une chicote pour dissuader les irresponsables », a-t-elle affirmé, avec un sourire au coin des lèvres. Son témoignage, tout comme celui de Fati Mamane, montre que les commerçantes sont en première ligne du combat pour assainir les marchés de Niamey, souvent sans reconnaissance, ni soutien de ceux qui sont censés faire ce travail.

Pour Alhadji Manirou Abdoulaye, ce problème à plusieurs causes dont l’absence de suivi, le manque de personnel dédié à l’entretien et l’anarchie dans l’occupation des espaces qui rendent toute initiative d’entretien difficile. Les commerçants sont livrés à eux-mêmes, dans un environnement où on ne respecte ni le travail, ni la dignité humaine. « Ce n’est pas normal qu’un marché aussi important que celui de Harobanda soit laissé dans cet état. Il y a un gérant, mais l’entretien n’y est pas », s’indigne-t-il. Ici, les commerçants appellent à la mise en œuvre d’un projet collectif, à l’image de « Faso-Mebo » du Burkina Faso, où chacun, autorités comme citoyens, mettraient la main à la pâte pour redonner vie à ces espaces cruciaux de la vie économique.

Le marché Katako : l’illustration parfaite de l’insalubrité

Dans ce marché, malgré les campagnes ponctuelles de nettoyage et de sensibilisation initiées par la municipalité, le manque de suivi et de moyens rend ces actions sommaires. En ce lieu, les infrastructures d’assainissement sont vétustes, les poubelles rares et la sensibilisation limitée.

Toutefois, en se promenant dans les allées étroites, le constat est accablant. Des morceaux de bois, des débris métalliques, des plastiques usagers jonchent des creux non aménagés. Tous ces détritus mélangés avec de la boue et des eaux sales dégagent une odeur nauséabonde. Comme témoigne Moussa Mamoudou, le problème revient à la mairie qui ne fait pas son travail de suivi et de contrôle. « Le marché est vraiment dans un sale état et surtout en cette saison pluvieuse, mais sérieusement, la faute incombe à la mairie, car c’est la mairie elle-même qui ne fait pas bien son travail comme ça se doit. Nous savons qu’il y a de la saleté dans le marché, mais s’il y a l’assistance de la mairie, ça sera vraiment très bien » a-t-il affirmé.

Selon les explications de Moussa Mamoudou, ce marché n’a pas de gestion centralisée forte. Il revient aux commerçants, à eux-mêmes de cotiser de manière informelle pour évacuer les ordures ou bien payer des enfants pour qu’ils entretiennent les points de vente.

Il relève aussi qu’il y a un manque de sensibilisation. « Vraiment, on ne nous a jamais regroupés pour essayer de nous sensibiliser sur la salubrité. Le gérant ne nous sensibilise pas. Nous les voyons uniquement quand ils viennent prendre les taxes et chacun avec son ticket » a-t-il dit.

Le marché de wadata : entre négligence collective et absence de mesures durables

Dès l’entrée principale, le décor est alarmant : des amas de déchets organiques et plastiques jonchent les abords des étals. Les fosses sont obstruées, débordant d’eaux usées surtout en cette période pluvieuse. Elles dégagent une odeur nauséabonde qui se mêle à l’humidité ambiante et rendent les conditions de vie insupportables.

En cette période, le marché de Wadata souffre d’un déficit d’organisation, peu de poubelles disponibles, pas de service de nettoyage structuré et surtout un manque cruel de sensibilisation. En plus, les commerçants affirment n’avoir jamais été réunis pour discuter de l’hygiène et de l’assainissement ou pour recevoir des consignes claires de la part de la mairie ou du gérant du marché. « Le problème revient à la mairie ; le gérant d’ailleurs ne se montre pas préoccupé par la propreté dans le marché » affirme Moussa Mahamane, un vieux d’environ 70 ans.

Même si les commerçants pointent du doigt les autorités, certains admettent aussi que l’indiscipline des usagers contribue à la dégradation de l’environnement. « Da ina hao foy ima haoujio mo foy meh » a dit Sofiane Daouda, autrement : les responsabilités sont partagées. Ainsi, les dépôts anarchiques des ordures, l’absence de tri et le refus de coopérer pour des collectivités freinent toute initiative d’amélioration. « Moi, je condamne nous les commerçants qui jetons tout dans les caniveaux et cela bloque la circulation et inonde les lieux. Même si l’eau vient, elle stagne et bouche les caniveaux. La fois passée, on a enlevé un matelas dans un caniveau », a-t-il lancé.

Au marché Aéroport, une autre face de la réalité

Hadiza Adamou, une femme rencontrée dans le marché Aéroport raconte les problèmes dans lesquels se trouve le marché. « Je suis ici depuis des années. Notre problème est le ravin qui passe devant, il nous empêche même de venir au marché quand il pleut, surtout que l’eau stagne et dégage une odeur nauséabonde après quelques jours » a-t-elle témoigné.

Moussa Amadou est un agent de la mairie. Il s’occupe principalement de la collecte de la taxe de la mairie. Rencontré dans le marché, il dit être inquiet face à l’état d’insalubrité du marché. « Ce que je vois tous les jours ici est alarmant. C’est déplorable, les gens sont en train de payer la taxe de marché, mais du côté de la collectivité, les choses ne bougent pas. Et ce problème fait en sorte que certains commerçants sont un peu réticents quand on leur demande de payer la taxe », a-t-il expliqué.

Il a aussi interpelé les autorités d’avoir un regard sur le marché de l’Aéroport. « Nous souhaitons que l’autorité nous vienne en aide, car ce marché a besoin d’être reconstruit à nouveau et dégager des voies car même en cas d’incendie, les sapeurs-pompiers n’auront pas accès à tous les endroits », s’inquiète Moussa Amadou.

Des solutions à portée de main… mais sans moyens

Certains commerçants proposent des alternatives réalistes : apporter de la latérite, combler les trous, construire des pavés et assurer un drainage efficace. Alhadji, un tailleur du marché Harobanda, est même prêt à contribuer financièrement, à condition que la volonté des autorités municipale ne souffre d’aucune ambiguïté.

Niamey est une capitale qui mérite mieux. Ainsi, dans ces marchés, les vendeurs s’accordent sur un point, il faut moderniser les marchés. « Nous sommes dans la capitale du Niger. Les marchés doivent refléter une bonne image de la ville », souligne Abdoul Karim Soumana, un commerçant.

Les marchés de Niamey sont à la croisée des chemins. Entre volonté populaire, blocages structurels et manque de moyens, seule une action concertée et urgente pourrait les faire sortir du cercle vicieux du manque d’hygiène et d’assainissement. Car, au-delà du commerce, c’est la dignité même des citoyens qui est en jeu.

Une cliente venue pour ses courses se lamente sur la situation des marchés et formule par la même occasion qu’il est temps que Niamey, le Niger en général, offre à ses marchés l’attention qu’ils méritent. Non seulement pour préserver la santé publique, mais aussi et surtout pour valoriser l’économie formelle et informelle, moteur essentiel de la vie urbaine.

Adamou I. Nazirou (stagiaire)