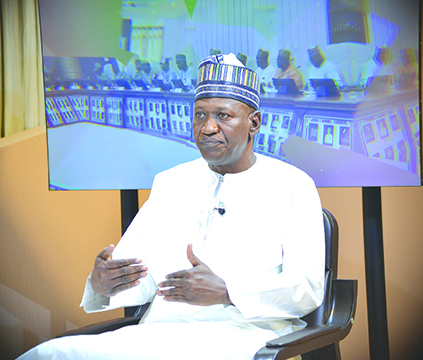

Lors de l’entretien sur le plateau de la RTN

Monsieur le ministre, l’exploitation du pétrole au Niger dont les activités ont démarré, je le disais tantôt, depuis novembre 2012, suscite énormément d’espoir chez les populations qui aspirent à un changement qualitatif de leurs conditions de vie. Pouvez-vous nous faire l’état des lieux de l’exploitation du pétrole nigérien depuis 2012 à ce jour et l’espoir est-il toujours permis aujourd’hui ?

Merci pour l’opportunité que vous m’offrez de parler de ce secteur combien stratégique, combien vital à l’économie nigérienne. Mais, permettez-moi avant de répondre à votre question de réitérer toute ma gratitude à Son Excellence Monsieur le Président du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie, Chef de l’État, pour la confiance placée en moi. Je mesure, en tout cas, la gravité de la charge et l’attente des Nigériens qui est grande. Je peux rappeler, comme vous l’avez dit, la lettre de mission qui m’a été confiée par son Excellence, Monsieur le Président, qui tourne autour de trois axes majeurs. Premièrement, il s’agit de renforcer le dispositif d’encadrement des ressources pétrolières et gazières afin d’optimiser leur contribution à l’économie nationale. Deuxième axe, définir un cadre propice aux investissements pour diversifier l’exploitation des ressources pétrolières et gazières. Troisièmement, mettre en place un dispositif de mesure de résultats, d’évaluation et de performance des actions nécessaires. Je voudrais un peu préciser que, quand on parle du secteur pétrolier de façon générale, on fait allusion à deux ensembles. Il faut distinguer le secteur pétrolier dit amont du secteur pétrolier dit aval.

C’est quoi l’amont ?

L’amont regroupe toutes les opérations de prospection, de recherche, de développement, d’exploitation et de travaux d’abandon, ainsi que le transport par canalisation. Le code pétrolier régit l’amont. Aujourd’hui, nous avons quatre opérateurs qui sont sous contrat au Niger, à savoir l’opérateur le plus ancien, la CNPC (les Chinois), ensuite, on a les Algériens avec Sipex, on a les Anglais avec Savannah et dernièrement notre joueur national, la SONIDEP, à qui le Chef de l’État, dans son élan patriotique, a changé, modifié le rôle et la place de la Sonidep dans le secteur pétrolier.

Quant au secteur pétrolier aval, il regroupe toutes les opérations de raffinage, d’importation, d’exportation, de transport, de stockage, de distribution et de commercialisation des produits pétroliers. Maintenant, pour revenir à l’état des lieux en tant que tel, ce que j’ai compris, pendant les six mois que je suis à la tête de ce Ministère, il y a des enjeux qui sont majeurs. Le premier enjeu est contractuel, puisque tout se base sur le contrat. C’est au stade du contrat, quand on négocie, que chaque partie doit être armée, vigilante pour défendre ses intérêts. Le second enjeu, c’est le suivi, puisque, quelle que soit la qualité du contrat, le contenu de la loi, si vous n’avez pas des cadres, des agents engagés, compétents, tout serait perdu. Il faut qu’il y ait des répondants qui aient une vision vers les résultats.

Donc, pour revenir à la question: qu’est-ce qu’on a fait jusqu’à présent ? Depuis 2012, on a commencé à produire, à raffiner. Trois éléments majeurs caractérisent cette période. D’abord, le premier élément, on a une production pétrolière qui est en croissance. Cet accroissement est lié à plusieurs facteurs, dont l’exploitation de 112 gisements par le consortium composé de la CNPC, de l’OPIC et l’Etat du Niger. Voilà le premier facteur qui explique un peu l’accroissement de la production. Ensuite, on a un pipeline export long de 1950 km. Ensuite, on a un pipeline domestique qui relie Goumeri à la Soraz de 462,5 km. Voilà un peu les premiers facteurs qui expliquent la production du pétrole au Niger.

Les 15 % que le Niger a de par le partage, dans ce contrat, est-ce que c’est justifié objectivement ou bien il y a eu un souci au niveau des négociations ?

Il faut dire que le code pétrolier a prévu que la part de l’État du Niger pouvait être portée à 20%. C’est-à-dire, comme je disais, il y a trois actionnaires. Au départ d’ailleurs, il y avait deux actionnaires : l’État du Niger et la CNPC. Donc, après, le Taïwanais est entré dans le capital. Donc, aujourd’hui, le Niger a 15 %. Il aurait pu exporter 20 %.

Susceptible d’évoluer ?

Oui, les 15 % peuvent être renégociés pour atteindre 20 %, ça peut aller au-delà de 20 %. Mais actuellement, il est de 15 %. Le deuxième aspect, c’est la mise en place d’un cadre législatif, réglementaire et contractuel attractif. Puisque, comme vous le savez, depuis 2007, on avait un premier code pétrolier. Ensuite, en 2017, il y a un nouveau code qui est beaucoup plus attractif, qui confère aux titulaires une durée de 25 ans minimum pour exploiter, 10 ans pour la recherche. On a promu l’arbitrage. Il y a beaucoup de réseaux. Bref, on a tout un ensemble de cadres qui permettent ou qui encouragent, qui incitent les investisseurs à venir investir dans le secteur pétrolier au Niger. Le troisième facteur, c’est qu’il faut dire que le Niger regorge de grandes potentialités pétrolières. Notre sous-sol regorge de beaucoup de potentialités pour ne pas dire 90 %.

Des potentialités mises en évidence ?

Il faut dire que pratiquement, 90 % de notre sous-sol est recouvert de sédiments. Des grands bassins sédimentaires. Le premier bassin, c’est le bassin oriental, le bassin du Tchad et du Djado. Et le deuxième bassin, c’est le bassin occidental, le bassin du Ouelleminden.

Et maintenant, on exploite quoi ? Combien ?

Aujourd’hui, nous avons quatre opérateurs comme je vous l’ai dit plus haut. La CNPC, l’OPIC, Savannah, Sipex et la Sonidep. Mais, en termes d’exploitation, c’est seulement la CNPC qui est en train d’exploiter. En revanche, les autres sont à la phase de recherche. Les défis sont multiples. Le premier défi qu’on doit relever, c’est le faible taux du contenu local. Voilà une manne pétrolière, une richesse que Dieu nous a donnée, mais que dans les faits, nous en profitons peu. D’abord, en termes de retombées pour le budget national. Deuxièmement, en termes d’employabilité des Nigériens, en termes d’emplois décents des Nigériens et en termes de prestations pour les entreprises nigériennes. Donc, en somme, c’est vrai que l’activité rapporte de l’argent, mais on aurait dû avoir plus. Mais, comme vous l’avez dit, les Nigériens avaient fondé beaucoup d’espoir. Il y a un paradoxe. Nous sommes un pays pétrolier, nous produisons du pétrole, mais, hélas, dans les faits, ça n’a pas modifié fondamentalement notre situation.

Monsieur le ministre, pourquoi ça n’a pas modifié cette situation et où passe cet argent ?

Conformément au contrat, quand on produit un baril, quelle est la part du Niger ? Le premier revenu qui va revenir, c’est ce qu’on appelle la redevance ad valorem qui est de 12,5. Ensuite, les 70 % sont destinés au paiement au remboursement des coûts pétroliers engagés par l’opérateur de la phase de la prospection, à la recherche, de développement, d’exploitation. Les coûts pétroliers qui sont des coûts récupérables. Ensuite, il reste 30 %. De ces 30 %, l’État du Niger enlève 40 %, ce qu’on appelle la taxe OIL. Et dans les 60 % des 30 %, le Niger a 15 % en tant que Co-titulaire. Voilà, de manière ramassée, ce que gagne l’Etat du Niger sur un baril.

C’est trop technique pour la compréhension de nos téléspectateurs. Ce que vous venez d’expliquer, monsieur le ministre !

Autrement dit, quand on produit un baril, le Niger gagne combien ? C’est en termes de brut, en termes de baril qui est produit. Dans le cadre de la gestion pétrolière, les trois actionnaires, à savoir l’État du Niger, OPIC, la CNPC, il y a un contrat d’association en vertu duquel les autres trois parties mandatent ou délèguent des opérateurs pour agir à leur nom et pour leur compte, la CNPC. Or, il se trouve qu’à l’épreuve des faits, on s’est rendu compte qu’il y a beaucoup de dépenses que l’opérateur considère à tort comme des coûts pétroliers récupérables mais qui ne le sont pas. C’est à cause de çà je l’ai expliqué les coûts c’est du remboursement des investissements d’exploitation, c’est ça qui impacte négativement sur notre quote-part. Il y a beaucoup de dépenses artificielles, beaucoup de surfacturations, bref, ça impacte négativement sur notre quote-part.

À quand peut-on espérer vraiment l’appropriation par le Niger de cette raffinerie pétrolière ? On parle des délais de remboursement de la raffinerie

En tout cas aujourd’hui, le coût est de 895 millions de dollars sur lequel il reste à rembourser 57 milliards de francs CFA. Donc cette année, on va rembourser 7 milliards et il ne va rester que 50 milliards à rembourser. En réalité ici, la CNPC a une double qualité : actionnaire majoritaire et créancier en même temps. C’est 60/40. L’État du Niger est actionnaire à hauteur de 40 %. Tout récemment, j’étais à la SORAZ en octobre dernier où j’ai participé à l’Assemblée générale de ladite société. Justement, parmi les points que nous avons inscrits à l’ordre du jour de cette AG, c’est d’abord la grille salariale et ensuite, le plan pour ’’nigérianiser’’ les postes. Donc, l’AG avait instruit le DG pour soumettre au Conseil d’Administration une grille uniformisée de salaire. Voilà un point commun à tous les opérateurs. La CNPC internationale, qui est actionnaire majoritaire à la SORAZ, CNPC NP et ARPO, a signé des conventions de détachement des agents expatriés auprès de ces trois sociétés-là. Donc, aujourd’hui, ces expatriés sont employés par des sociétés mais ils ne sont pas employés de ces sociétés-là.

C’est le statut des expatriés qui pose problème. Voilà. C’est-à-dire, ils travaillent dans ces sociétés mais ils ne sont pas employés de ces sociétés. Autrement dit, les expatriés ne sont pas comptés dans l’effectif et la convention dit qu’ils n’ont pas de contrat de travail avec la SORAZ par exemple.

Donc ils ne sont pas payés par la SORAZ ?

Ils sont payés par la SORAZ mais ils sont payés par l’actionnaire majoritaire de la CNPC. Nous avons écrit pour dire que cette convention est illégale. D’abord, pour la SORAZ, cette convention est prise en vertu du pacte d’actionnaires, pacte d’actionnaires qui a été signé entre l’État du Niger et la CNPC. Or, ce pacte dit que l’actionnaire CNPC s’oblige, à la demande de la société, à mettre à la disposition du personnel technique, du personnel de gestion, des ouvriers et techniciens conformément aux lois en vigueur au Niger. Or, la convention de détachement n’est pas conforme à la réglementation. Nous avons relevé que cette convention est illégale. C’est quoi la conséquence ? Parce que comme ils ne sont pas agents, nous avons demandé d’harmoniser, d’uniformiser la grille. Ce qui est assez curieux, quand on regarde l’audit fait par un cabinet en 2023, le salaire moyen d’un expatrié est de 8378 dollars, alors que le salaire pour le nigérien, c’est 658 dollars. En 2024, où on a pu ajuster, augmenter le salaire des Nigériens, le salaire moyen des expatriés est de 8678, alors que celui des Nigériens est de 1200. C’est pour dire qu’en fait jusqu’à présent, c’est l’enjeu fondamental si on veut attirer les jeunes de la diaspora qui nous suivent. Ils veulent même venir mais, ils veulent venir peut-être en qualité de prestataires, et pas en tant qu’employés.

Monsieur le ministre, vous avez parlé de nigérianisation au niveau de la SORAZ et aujourd’hui, on sait tous les documents qui sont là sont en chinois, alors qu’ils devraient normalement être traduits depuis l’installation en français. Ça n’a jamais été fait jusqu’à ce jour. Comment on peut nigérianiser ces postes avec des documents en chinois ? Et parlant toujours de la SORAZ, puisque vous allez expliquer les conditions, on peut dire aujourd’hui que le contrat de la SORAZ a été mal négocié ?

Actuellement, on compte à la SORAZ 442 Nigériens et 129 expatriés. Les expatriés continuent à occuper les postes clés à savoir la gestion, la production et la maintenance. On peut dire que nous sommes nombreux, ce n’est pas mauvais en soi mais véritablement les Nigériens ne peuvent pas à eux seuls gérer une raffinerie dans ces conditions. Et, c’est pourquoi j’ai sollicité l’appui de l’Algérie pour nous accompagner dans ce transfert de compétences puisque l’un des enjeux, même si on n’a pas assez, si on a un savoir-faire, c’est déjà bien. On a reçu des délégations algériennes cette année. On a convenu avec eux, d’envoyer 39 agents à la SORAZ. Donc nous avons demandé à la SORAZ, comme on a compris que si on s’en tient au programme, à la formation qui est donnée par la SORAZ elle-même, il n’y aurait jamais de vrai et réelle nigérianisation des postes.

Comment on peut expliquer 13 ans après, ces documents qui devraient être traduits en français ne le sont pas ?

Ça fait 13 ans aujourd’hui. Donc, les Algériens nous ont répondu sur les 39 postes, les 23 n’ont pas de profil. Puisqu’en réalité, nous sommes un peu en partie responsables, c’est-à-dire le recrutement n’est pas fait sur la base de compétences. Qu’est-ce qu’il faut faire ? Tant qu’il n’y a pas de problème, ils vont continuer à travailler. Pour répondre à votre question, toutes les données comptables, financières, les logiciels sont en chinois et pilotés depuis la Chine. Voilà pourquoi, les Algériens ont dit une chose : ils ont construit une raffinerie similaire, tout était en chinois mais, ils ont tout modifié pour traduire en arabe. Ce que nous n’avons pas fait ici. Pourtant, c’est écrit dans le contrat qu’on devrait normalement traduire ces documents en français. C’est noir et blanc dans le contrat, que moi j’ai eu l’occasion de voir mais ça n’a jamais été fait. Donc, c’est pour dire que l’enjeu pour nous c’est d’abord le savoir-faire. Les Algériens sont disposés à nous recevoir.

Vous voulez dire qu’on est en état de faiblesse pour le moment ?

En tout cas, à ce niveau-là, c’est sûr. Parce que c’est une évidence que tout le monde connaît. C’est pourquoi on va envoyer les 39 agents en stage d’immersion. Il y aura une grande maintenance le 20 avril donc idéalement, peut-être ils vont passer 1 mois avant la maintenance, ils vont faire un stage à l’IAP. Ensuite, ils vont un peu suivre l’expérience avant de participer à la grande maintenance, peut-être 2 mois.

Ce n’est pas plus concret de le faire sur place ?

C’est possible de le faire. En fait, on va le faire dans un second temps, parce qu’ici on parle de maintenance. Notre maintenance, c’est l’année prochaine, en 2026. Donc ils vont voir les principes, la façon de faire, la méthodologie et les exigences de la maintenance. Ils ont fait plusieurs fois la maintenance mais, ils auront un autre regard. Et je sais que prochainement, on fera appel aux partenaires pour les former sur place. C’est ça qui est fondamental, dans un premier temps, il faut qu’ils voient un peu comment ça se passe ailleurs.

Cette raffinerie a été mal négociée et on ne comprend pas pourquoi, puisqu’on n’a pas mis les intérêts du Niger au-devant. Et, on pourra arriver à ce résultat monsieur le ministre ?

Peut-être c’est après coup qu’on découvre, consciemment.

Ça a été fait sciemment, selon vous pour préserver certains intérêts, c’est ça ?

Peut-être qu’initialement, on peut dire que nous étions de bonne foi. Mais, avec un recul, il faut reconnaître que c’est peut-être que le montant avait varié. Aujourd’hui, comme je l’avais dit, le montant définitif est de 895.890.800 de dollars et que on a remboursé. Il reste 50 milliards à rembourser. Cette année, on va rembourser 7 milliards, il va rester 50 milliards.

Pour rester dans cette même logique, monsieur le ministre, qu’est-ce qui explique le rétro pédalage par rapport au contrat de l’exploitation du complexe pétrochimique de Dosso ?

En vérité, peut-être il y a eu une mauvaise communication. Le projet de la raffinerie de Dosso est un des projets quand même emblématiques pour diversifier l’approvisionnement, la disponibilité des produits raffinés à la fois aux Nigériens et aux pays amis. Il y a eu une mauvaise communication sur ce projet. Pourquoi on a fait appel aux Algériens ? Puisqu’on s’est rendu compte que le pilotage de la raffinerie elle-même, le projet, son montage, sa conduite exige beaucoup de recul et de compétences. On n’a pas bien expliqué pourquoi nous avons demandé le secours algérien pour nous aider en termes d’expertise. C’est important parce qu’initialement, comme vous l’avez remarqué, le modèle initial c’était une raffinerie modulaire. Les Algériens nous ont dit ce n’est pas un bon modèle. Donc, la raffinerie modulaire est conçue pour des petites réserves qui s’épuisent en 1-2 ans et qu’on peut démonter. Donc ce n’est pas adapté aux projets structurants qui est le nôtre. Ils vont nous aider, nous, personne publique, ou l’État, pour le montage lui-même, lorsque l’étude de faisabilité sera élaborée pour que nous soyons capables d’analyser et que nous puissions poser des bonnes questions. Voilà pourquoi on a fait appel aux Algériens. Et ensuite à mon arrivée, je me suis vite rendu compte que le Meleck (brut) du Niger n’a pas une analyse indépendante par rapport à celle du partenaire. Voilà pourquoi dès mon arrivée, on a envoyé le brut dans un laboratoire algérien et aujourd’hui on a les résultats sur la qualité du Meleck et, c’est une bonne nouvelle. Nous avons un bon produit, bon soufré et avec lequel on peut raffiner tout ce qu’on veut.

Sur la raffinerie elle-même donc, comme vous le savez, nous avons signé un MOU avec l’entreprise ZIMAR. C’est quoi l’objet d’un MOU ? ZIMAR va d’abord élaborer une étude de faisabilité. Cette étude de faisabilité doit être soumise aux services compétents de l’État qui vont l’évaluer. Après, si l’État estime que les éléments sont convaincants, les garanties de financement sont données, on va au contrat avec ZIMAR. C’est-à-dire pour le moment, en fait, nous n’avons pas de contrat signé avec ZIMAR.

C’est quoi alors ? puisque on a vu la cérémonie, vous étiez présents sur la table avec ZIMAR ?

C’était un MOU qui n’est pas engageant pour le Niger. Il n’est pas engageant. C’est-à-dire à tout moment, chacune des parties peut se délier sans dommage, sans garantie. Ce n’est pas un contrat, on n’a pas signé de contrat avec ZIMAR.

Les gens se précipitent sans vérifier pour signer un contrat et on sait ce qui se passe ensuite sur ce contrat.

Non, en réalité, ce qu’on perdrait ici, c’est le temps puisqu’il n’y a pas de garantie et c’est clair que, à tout moment, chacune des parties peut se délier sans dommage, sans recours. ZIMAR a fini l’étude de terrain, les travaux sismiques, géophysiques, hydrologiques, topographiques. Donc maintenant, il reste l’étude de faisabilité financière. Et ensuite il y a un autre défi d’ailleurs, peut-être que très souvent les gens oublient. Pour qu’il y ait la raffinerie, il faut qu’il y ait le brut à raffiner. Or, ce brut-là, bien sûr que nous ne comptons pas sur notre quota de brut pour le raffinage. Nous espérons que la SONIDEP va développer et produire. Jusqu’au jour où la SONIDEP pourra produire, nous serons obligés d’utiliser notre quota de brut du Meleck. Or ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous allons approcher les partenaires pour discuter avec eux sur les conditions et les modalités de notre quota de brut à la raffinerie. Donc, nous avons mis en place un comité qui réfléchit déjà sur les implications contractuelles, juridiques et économiques puisque dans le contrat pipeline, en fait, on s’est entendu avec la CNPC pour acheter notre part. Donc, si demain on décide de récupérer notre part à Dosso, quel sera le sort de rentabilité du contrat initial ? Le moment venu, on va approcher les partenaires pour demander à utiliser notre quota pour raffiner.

M. le ministre, concrètement, quel est l’apport du pétrole dans notre budget national et plus généralement dans notre économie ?

Le pétrole a été un facteur de résilience. Parce qu’imaginez au lendemain des sanctions injustes et injustifiées qui tendaient à nous punir, si on n’avait pas de pétrole ! Dieu merci, le fait qu’on soit autonome sur ce plan a servi à beaucoup de choses. Ensuite, c’est un facteur d’intégration dans la mesure où, nous avons conclu avec les pays AES, le Togo et le Tchad, une convention à travers laquelle on leur vend à un tarif préférentiel le gasoil. Nous sommes producteurs et nous sommes solidaires.

En 2020, les recettes pétrolières représentaient pratiquement 2,86 %. Puisqu’on avait 64,8 milliards de francs CFA. En 2024, on a 288 milliards de francs CFA. Les perspectives sont bonnes puisque la vision 2028, ça va augmenter peut-être de 3 à 25 % du PIB.

Sur l’économie, en termes d’emplois directs et indirects nous avons trois opérateurs. A la CNPC, nous avons 409 Nigériens qui ont un emploi permanent, À la SORAZ, on a 442 Nigériens qui ont un emploi permanent, et à WAPCO, on a 85 Nigériens qui ont un emploi permanent. Mais il y a des emplois indirects et il y a les sous-traitants. Pour les prestations de services, c’est vrai que c’est là qu’on a péché puisque, selon le rapport d’audit, c’est presque plus de 85 % des marchés qui sont captés par les chinois. Donc, on a 10 à 12 %, 10 à 15 % maximum des marchés qui reviennent aux Nigériens.

A travers le contrat d’association entre l’État du Niger, la CNPC, NPDC et OPI, nous, nous avons délégué, nous avons donné mandat à l’opérateur CNPC pour agir en notre nom. Nous sommes en train de prendre des mesures pour y remédier. Donc nous sommes titulaires, nous avons délégué à l’opérateur.

Cela veut dire quoi ?

Chaque année, nous ne sommes pas au stade de la production, de l’information, l’expression des besoins, c’est-à-dire la vraie information. On ne sait pas comment elle est produite. Et en aval également, on ne sait pas comment ça a été exécuté. Donc, nous intervenons à un niveau intermédiaire. Avant le 30 septembre, l’opérateur nous envoie le programme et le budget pour l’année suivante. A travers, des sous-comités techniques, des comités techniques, des comités de gestion, des comités des associations, il y a un dialogue qui s’opère.

Mais, vous n’avez pas les moyens d’apprécier la pertinence des données ?

Ce qu’on n’a pas fait, il est évident que c’est ce qu’on aura à dire pour valider le budget lui-même, c’est l’historique. C’est vrai qu’en amont, comme je l’ai dit, on n’a pas participé à son élaboration. Puisqu’on n’a presque personne au niveau de la gouvernance. Et en aval également, ce qu’on va faire, c’est qu’à l’image de l’autre opérateur qui a 20 % au niveau des postes clés, nous aussi, nous allons demander et envoyer des techniciens rompus, compétents, intègres, qui seront à toutes les phases, à la production, de la formation et à l’exécution du budget. 3- 4 ans, quand il y aura un audit, on dit qu’on a fait telles et telles dépenses. En fait, voilà le problème. L’un des problèmes, comme je l’avais dit, c’est le coût pétrolier récupérable. C’est quoi le coût pétrolier récupérable ? Ce sont des dépenses, comme on l’a dit, encourues par l’opérateur en exécution du contrat. Or, la notion du coût pétrolier récupérable est définie par la loi, par le code pétrolier. Il s’agit des dépenses de prospection, les coûts des recherches, les coûts de développement et les coûts d’exploitation. Malheureusement dans les faits, il y a beaucoup de dépenses que l’opérateur effectue à savoir tous les dons et autres.

Vous avez tout à l’heure donné les chiffres que génère l’exploitation du pétrole en 2020 et en 2024, on a vu c’est des milliards. Mais en ce moment, les Nigériens n’ont rien vu. Ils attendent toujours, ça n’a rien changé dans la vie des Nigériens. Comment on peut expliquer cela ?

En réalité, comme vous l’avez dit, nous produisons du pétrole. Nous aurions pu gagner plus. Parce qu’il n’y a pas un bon suivi par l’Etat du Niger, il y a beaucoup de dépenses. D’ailleurs, le cabinet d’audit a rejeté des montants à hauteur de 444 millions de dollars. Comme des coûts que l’opérateur a fort considéré comme étant des coûts pétroliers récupérables non justifiés. Ensuite, il y a une double imputation, c’est-à-dire quand vous regardez les Chinois, ils sont logés et nourris par l’Etat. Mais quand vous regardez leur état de paiement, c’est le même titre de logement. C’est-à-dire une double prise en charge. Ensuite, il y a un autre problème, c’est le frais de siège. Chaque année, l’opérateur que nous avons délégué prend 2 % du budget. Mais chaque année, à chaque fois qu’il y a un audit, l’auditeur dit que ce n’est pas justifié. Soit le montant est dépassé, soit que les dépenses ne sont pas justifiées.

C’est quoi le fret du siège ? Peut-être que là-bas, au siège de la CNPC, à Pékin et ailleurs, il y aurait des gens qui sont en train de travailler pour le compte du Niger ? Ça, vous ne le savez pas ?

On ne sait pas. On n’a pas la preuve du contrat, on ne sait pas comment ils ont fait, quel est le volume horaire, etc. Donc, nous avons l’intention d’organiser une mission au siège pour vérifier la réalité de ces dépenses-là. Il faut d’abord connaître pour agir. Nous avons 6 mois. C’est au fur et à mesure qu’on découvrira des choses que nous allons progressivement corriger.

Monsieur le ministre, dites-nous quelles sont les mesures prises pour renforcer le dispositif d’encadrement de l’exploitation du pétrole nigérien et des ressources qui en sont issues ? À quand une véritable réforme du code pétrolier pour prendre en compte les intérêts de notre pays et l’adapter à nos réalités ?

En 2018, on a élaboré une Stratégie nationale de promotion pétrolière qui repose sur quatre axes. Le premier axe, c’est développer assez rapidement la production. En fait, Accroître la production pétrolière de manière accélérée. Puisqu’en réalité, c’est à travers la diversification des partenaires qu’on peut produire du brut. Si on a le brut, on peut soit le raffiner, soit l’exporter. Le deuxième, c’est restructurer et assainir l’aval pétrolier qui aujourd’hui, du point de vue réglementaire, on n’a pas un code à valeur véritable. C’est-à-dire aujourd’hui, ce qui fait office de régime juridique applicable à la matière, c’est l’ancienne loi de 1966. En 2014, il y avait une loi réglementant le raffinage, la distribution, le stockage des produits pétroliers, mais qui n’a jamais été appliquée.

Donc aujourd’hui, nous avons l’intention de proposer un texte, c’est-à-dire une ordonnance qui organise le secteur pétrolier aval. Qui n’est pas régie par le code pétrolier. Ensuite, maximiser les retombées économiques et sociales du secteur, notamment à travers la promotion du contenu local. Il y a même une stratégie qui a été adoptée en 2022 sur le contrôle local. Deuxièmement, refonder le cadre sectoriel, c’est-à-dire une refonte globale du dispositif juridique et institutionnel sur le secteur. Mais le défi numéro 1, comme je l’ai dit, c’est le suivi.

Pour ce qui est de l’audit de la SORAZ, on a tout récemment effectué une mission là-bas où on a lancé officiellement l’audit. Quel est l’intérêt de l’audit ? Il va nous dire combien a coûté réellement la SORAZ. Comment elle a été gérée et quelles recommandations pour améliorer. Cet audit va nous révéler quelque chose d’important, puisqu’ actuellement l’une des charges, l’assurance, c’est le coût d’achat du brut. La formule de calcul d’achat ou de vente du brut à la SORAZ date de 2011. Donc, il y a une convention d’approvisionnement du brut à la SORAZ. Cette formule de 2011 intervenait au début de l’exploitation mais aujourd’hui, beaucoup d’investissements ont été amortis. D’abord le pipeline Agadem-Zinder, long de 425 km est amorti. Et, il est la propriété de l’État du Niger. Or, dans le calcul, on ne considère pas les amortissements. C’est inclus. Cela veut dire que l’audit va nous dire qu’est-ce qui reste à amortir. Donc l’idée, c’est que le prix du brut à la SORAZ va diminuer inévitablement. Parce que beaucoup d’investissements ont été amortis. Ensuite, le second audit qu’on va réaliser, c’est l’audit de WAPCO, le Pipeline Niger- Bénin.

Script : ONEP