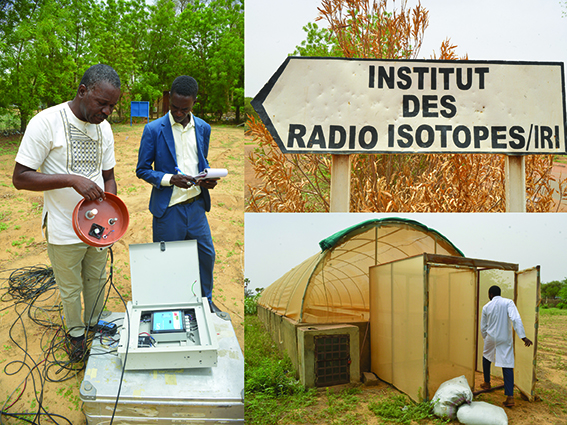

Les radio-isotopes, atomes instables qui, dans leur processus de désintégration radioactive libèrent de l’énergie sous forme de rayonnement, font des merveilles dans divers domaines. L’énergie qu’ils libèrent s’avère très efficace, fiable et moins coûteuse que d’autres techniques ou procédés dans certaines analyses et traitements, notamment en médecine, en agronomie et en écologie. Le Niger n’est pas resté en marge dans le domaine de cette technologie liée à l’utilisation pacifique des radio-isotopes. Mieux, le pays est pionnier en la matière en Afrique Subsaharienne, hormis l’Afrique du Sud, depuis les années 1984, avec la création de l’Institut des Radio Isotopes (IRI).

Le Niger entreprend et mène, à travers cet institut rattaché à l’Université Abdou Moumouni de Niamey, des activités de recherche appliquée et fondamentale à base des radio-isotopes, afin d’assurer non seulement la formation mais aussi et surtout pour mettre à profit les avantages pacifiques du nucléaire utilisé dans les domaines clés du développement. Le pays figure du reste parmi les grands producteurs au monde de l’uranium, minerai servant dans la production de l’énergie nucléaire. Cependant, malgré les avancées et la ténacité du centre, ses services et résultats qui pourtant, n’envient en rien ceux des pays du Maghreb ou des pays européens, sont peu vulgarisés.

La manipulation, la valorisation ou simplement l’utilisation pacifique des radio-isotopes est l’apanage régalien de l’IRI, structure constituée d’un département de la Médecine Nucléaire, un autre pour la Radio-agronomie et Ecophysiologie Végétale et un troisième département qui s’occupe des Physique et Chimie Nucléaires.

Le Niger étant un pays producteur d’uranium, il est venu à l’idée des autorités d’antan, de faire profiter la population de tous les aspects des avantages précieux du minerai. Le premier médecin-nucléaire nigérien, Dr Ali Ada, aujourd’hui à la retraite et conseiller à la Haute Autorité à l’Energie Atomique (HANEA) se souvient encore des premiers dosages du département médical de l’IRI, en 1990. « Les effets sont évidents et immédiats. Ce sont des techniques de pointe, de référence, avec une grande sensibilité et des spécificités », se remémore le doyen. « C’était initialement des facteurs thyroïdiens ; aujourd’hui le département est à une trentaine de paramètres de dosages. Le Niger est pionnier de la médecine nucléaire en Afrique subsaharienne hormis l’Afrique du Sud. En Afrique de l’ouest, nous pouvons dire sans risque de nous tromper que nous avons la médecine nucléaire la plus établie », déclare le premier médecin nucléaire de l’IRI, Dr Ali Ada.

Depuis plus de 30 ans, l’Institut des Radio-Isotopes (IRI) de l’Université Abdou Moumouni (UAM), s’efforce d’améliorer les connaissances et de renforcer les capacités dans ce domaine. Les résultats ont abouti à plusieurs succès majeurs. Selon le Directeur de l’institut, Maître de Recharche en agro-physiologie, Mr Daouda Ousmane Sani, une des tâches essentielles de l’IRI, consiste, en partenariat avec la HANEA, à répandre partout la connaissance de nombreuses contributions que les sciences nucléaires peuvent apporter à l’agriculture, à la santé humaine, à l’environnement, afin d’impacter le développement économique et social en général.

Des « mutagenèses induites» pour des cultures vivrières résilientes

L’agriculture est un secteur clé pour le développement du Niger, confronté malheureusement à un phénomène plus ou moins récurent de sécheresse. L’aridité du pays réduit considérablement la productivité de l’agriculture. Les rayonnements gamma et leurs actions à fortes doses sur les organismes vivants ont été utilisés très tôt pour provoquer des mutations afin d’augmenter la variabilité d’espèces végétales cultivées et faciliter les processus de sélection des variétés. C’est ainsi, que « le Département de Radio-Agronomie et Ecophysiologie Végétale de l’Institut des Radio- Isotopes (IRI) a développé et continue à développer, avec l’appui de l’AIEA et de la HANEA, un programme d’amélioration de la tolérance à la sécheresse des principales cultures vivrières du Niger, par la technologie nucléaire de l’irradiation gamma », indique Mr Daouda Ousmane Sani.

En cette matinée du mardi 25 juin 2024, les chercheurs spécialistes de la biologie moléculaire des cultures travaillent essentiellement sur le mil et la pomme de terre. Désinfection de la variété soumise, régénération de ses germes, extraction suivie d’analyse de l’ADN et ARN de la culture, l’irradiation, jusqu’aux phases d’expérimentation ou d’acclimatation, le processus est minutieux dans la chaîne équipée du laboratoire de biotechnologie végétale et amélioration des plantes. « Cette technologie est un moyen sûr de provoquer, dans une variété, l’apparition de caractères souhaités qui ne se rencontrent pas dans la nature ou se sont perdus au cours de l’évolution. Elle peut ainsi induire : un rendement supérieur, plus stable et de meilleure qualité pour l’alimentation humaine, et animale ; une meilleure tolérance à la sécheresse ; ou une meilleure résistance aux insectes nuisibles et aux maladies », explique le Directeur de l’IRI.

Sur place, une équipe nous présente quatre variétés de mil en gestation. Les chercheurs expliquent avoir fait une mutagenèse induite sur le HKP (une variété locale) avant de sélectionner les quatre échantillons sur plus de 800 lignées mutantes. Les 4 lignées phares du département agronomique de l’IRI sont considérées par les chercheurs comme « les plus productives et plus tolérantes à la sécheresse ». « Elles ont été testées à Tillabéri, à Niamey, à Gaya, à Maradi et à Magaria », précise le Directeur, mentionnant que ces variétés ont fait objet de thèses dont 2 sont déjà soutenues. Et une troisième thèse les soumettant à une analyse biomoléculaire est programmée pour les semaines à venir. La soutenance, synonyme d’acceptation du travail par le quorum scientifique confirmera la création de nouvelles variétés. Ces dernières, pourront de ce fait booster la production du mil au Niger. Cependant, bien que fiers de leur exploit, les chercheurs sont pessimistes quant à leur mise à échelle. En effet, des tels résultats concluants n’ont jamais connu cette étape.

« La recherche a sa responsabilité dans le déficit de la production agricole : c’est d’adapter nos cultures à nos conditions climatiques tout en promettant un meilleur rendement. Avec les isotopes, nous en sommes capables et nous le faisons sur les principales cultures. Le problème c’est la vulgarisation. Il y a un faussé entre les chercheurs et les producteurs. Nous, nous sommes limités aux publications, aux propositions des projets aux décideurs », déplore l’agronome Mr Daouda Ousmane Sani. Le Directeur ne cache pas pourtant ses espoirs vis-à-vis des nouvelles autorités du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie (CNSP) et du gouvernement de transition, suite à la récente visite du Ministre de la Santé Publique à l’IRI, une toute première visite ministérielle dans les locaux de l’institut en 30 ans d’existence.

13.000 à 15.000 patients bénéficient des examens RIA, chaque année, au Département de Médecine Nucléaire de l’IRI

Certains radio-isotopes émettent des rayonnements alpha ou bêta, qui sont utilisés pour traiter des maladies comme le cancer. D’autres émettent un rayonnement gamma et ou des positons grâce auxquels des caméras et des scanners médicaux puissants permettent de générer des images montrant des processus et des structures internes à l’organisme, permettant ainsi une lecture limpide et de diagnostiquer des maladies. « Quelques 13.000 à 15.000 patients bénéficient annuellement des examens RIA au Département de Médecine Nucléaire de l’IRI, dont 71 % pour les facteurs thyroïdiens, 13 % pour les facteurs de reproduction et 8 % pour les marqueurs tumoraux », déclare le Directeur de l’institut, Mr. Daouda Ousmane Sani.

Selon le Pr Mahamane Sani Mahamane Aminou, Chef du département de Médecine nucléaire de l’IRI, les radio-isotopes administrés aux patients dans le cadre d’un diagnostic ou d’un traitement se désintègrent, devenant rapidement (en quelques minutes ou quelques heures suivant leur demi-vie) des éléments stables, c’est-à-dire non radioactifs, ou sont rapidement éliminés de l’organisme. « Les médecins choisissent des radio-isotopes qui ont une demi-vie et une énergie appropriées afin de dispenser le meilleur traitement, d’effectuer le meilleur diagnostic ou d’obtenir les meilleures informations possibles sans endommager les tissus sains », explique le chef du département de Médecine Nucléaire.

L’objectif est de réduire d’un tiers la mortalité due à des maladies non transmissibles, comme le cancer. L’un des programmes de l’IRI, grâce à l’utilisation de radio-isotopes médicaux, est d’améliorer l’accès aux soins contre le cancer à des prix indigents. L’IRI assure également la formation théorique et pratique de professionnels de santé spécialisés. Ce même programme permet de surveiller et d’évaluer d’autres pathologies, comme les maladies cardiovasculaires. En termes de traitements, la médecine nucléaire utilise la radiothérapie essentiellement pour traiter l’hyperthyroïdie, la synovite et les cancers. « Cette technologie vient d’être lancée au Niger, à l’IRI, et plusieurs dizaines de malades ont déjà reçus avec succès les premiers traitements et d’autres sont en attente », a-t-on appris.

Le département de Médecine Nucléaire a commencé ses activités à partir de 1995 avec l’appui de l’Agence Internationale à l’Energie Atomique (AIEA) à travers un projet dénommé Ner/6/002. Puis plusieurs projets ont suivi avec l’installation de la 1ère gamma camera de l’Afrique de l’Ouest en 2005, puis une 2ème à double têtes en 2014. « A partir de 2019, les projets Ner 6/009, 12 et 13 ont permis le renforcement des capacités du Département de Médecine Nucléaire dans les explorations cardiovasculaires et traitement des hyperthyroïdies par l’iode 131 », rappelle Pr. Mahamane Sani Mahamane Aminou. Le département s’est aussi engagé depuis 2021 avec l’appui de l’AIEA dans la conception et la réalisation d’un projet sur le renforcement des capacités de médecine nucléaire en matière de diagnostic, de traitement et de surveillance du cancer.

Le dosage radio-immunologique (RIA) porte sur des hormones, des auto-anticorps, des marqueurs tumoraux, marqueurs diabétiques et cardiaques, pour le diagnostic des maladies thyroïdiennes, hypophysaires, surrénaliennes, pancréatiques, de l’infertilité et des cancers. Quant à la scintigraphie, elle permet de réaliser l’imagerie de tout le corps. « Toutes ces activités de recherche, de prestation et ou de service du département Médecine Nucléaire sont effectuées dans le domaine de l’utilisation pacifique de l’Energie Atomique », précise le chef du département Médecine Nucléaire. Selon Pr. Mahamane Sani Mahamane Aminou, le département réalise, chaque année environ 14.000 dosages hormonaux et marqueurs tumoraux, 600 scintigraphies et près de 100 patients bénéficient de la radiothérapie à l’iode 131 pour les hyperthyroïdies. Cela permet de réduire les évacuations sanitaires.

« Les réactifs utilisés par la médecine nucléaire viennent des pays européens comme la Belgique et la Turquie. Ils respectent les normes internationales de fabrication, conservation et commercialisation, ils sont reçus avec leurs documents contrôle de qualité. Sur place des contrôles de qualité internes sont réalisés sur chaque examen avec des témoins et d’autres méthodes », assure le chef du département de Médecine nucléaire. Pr. Mahamane Sani Mahamane Aminou précise que l’institut n’ayant pas vocation de faire des profits, assure des examens de qualité et défiant toute concurrence. « Les prix sont étudiés et fixes en fonction du prix de revient des réactifs utilisés. Nos prestations sont les moins chers au Niger et en Afrique en général », a-t-il souligné.

La pollution de l’air, l’émission de gaz à effet de serre, les poussières et plusieurs phénomènes climatiques analysés aux rayons X

Au niveau du département de Physique et Chimie nucléaires, Dr Mounkaila Mohamed et son équipe suivent de près, grâce à la dosimétrie des radio-isotopes, les phénomènes de la pollution de l’air et des eaux, l’émission de gaz à effet de serre, les poussières. « Nous avons travaillé dernièrement sur un terrain sec, de Bermo jusqu’à N’dounga. Là nous avons des résultats qui montrent la contribution des surfaces dans l’émission de gaz à effet de serre », indique le chef du département. Relativement aux poussières et pollutions, des échantillons de particules solides ou liquides, d’origine biologique, végétale ou géologique sont analysés par spectrométrie ou fluorescence à rayons X.

« Nous avons actuellement un certain nombre d’échantillons, plus de 200, obtenus à partir des sources même des poussières en Afrique. Par exemple, nos résultats sur les poussières qui nous proviennent du Tchad montrent qu’elles apportent d’éléments nutritifs au sol, dans nos zones de culture. Ce sont des grands fertilisants », assure le chimiste, chef du département Physique-chimie nucléaire de l’Institut des Radio-isotopes (IRI), Dr. Mounkaila Mohamed. « Avec le contexte d’insécurité dans certaines zones, le département compte appliquer la technique de télédétection pour pouvoir accéder à des propriétés physico-chimiques par satellite. Nous avons développé déjà un modèle qui marche très bien », annonce le chef du département.

Aussi, l’utilisation des isotopes 15N et du 32P de l’azote et du phosphore permet de suivre la dynamique des éléments minéraux et de déterminer la part des engrais réellement utilisés par les plantes. On peut alors définir les doses adéquates et les meilleures formes d’apport. A l’IRI, les experts travaillent sur ces aspects, outre les questions géo-atmosphériques. Ainsi, entre 2010 et 2013, des chercheurs de l’institut ont prouvé que « 84 % des engrais apportés au sol ne profitent pas directement aux plantes, et que 80 % de la nutrition de la plante est originaire du sol (pas de l’engrais)».

Par ailleurs, d’après le chef du département suite à une de leurs études sur l’impact de la pollution due aux déchets sur l’agriculture périurbaine, les chercheurs de l’IRI sont parvenus à prouver que « certaines cultures comme la tomate et la salade produites aux environs de Gounti Yena de Niamey contiennent des substances cancérigènes ». Le chef du département annonce qu’ils envisagent mettre en œuvre un projet qui va cibler les déchets en milieu urbain. « Un déchet est toujours récupérable. Il y a des matières organiques qui peuvent servir à produire du biogaz ou du compost. Nous travaillons activement sur le projet », ajoute-t-il

La désertification, la dégradation des terres et l’érosion des sols mettent en danger la vie et les moyens de subsistance de certaines populations. Les techniques isotopiques fournissent des évaluations précises de l’érosion des sols et des zones d’érosion les plus vulnérables. Ces évaluations peuvent permettre d’inverser le processus de dégradation des terres et de restaurer les sols, contribuant ainsi à mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité.

Ismaël Chékaré (ONEP)